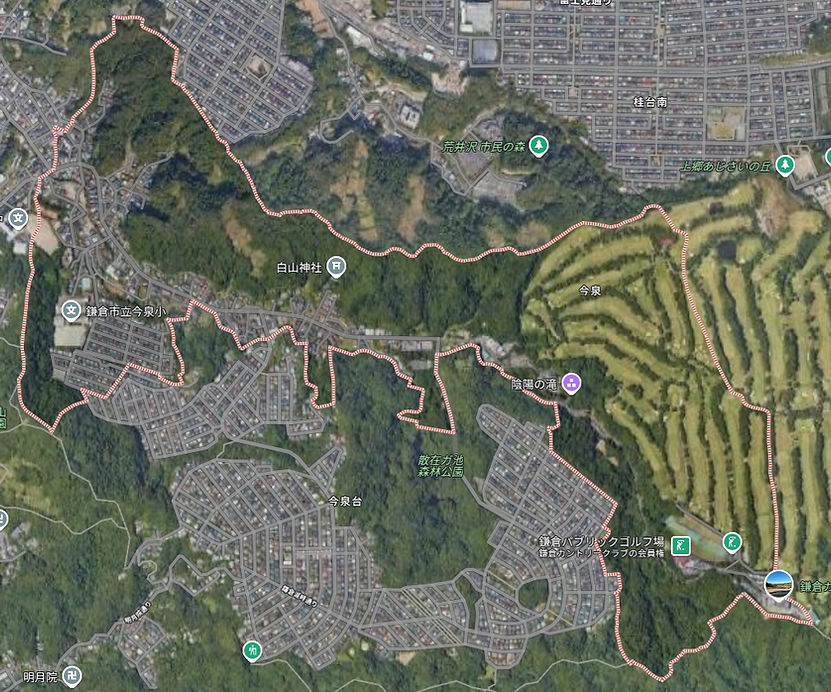

地理

google map より引用

今泉は鎌倉市北部の砂押川上流に位置し、東西北の三方を低丘陵が囲む谷あいにある。

砂押川は称名寺上の大平山北西部及び散在が池森林公園の付近を水源として今泉町内を流れ、岩瀬、大船を通て柏尾川へ合流する。かつてはその水資源を利用して田畑で作物を作っていた。

高度成長期に南部の丘陵地帯が開発されて住宅地となり、今泉台として分離した。豊かな自然に囲まれた地域である。令和6年現在、790世帯、1950人ほどが住んでる。

今泉の地名については弘法大師により止渇していた水が湧き出たことによるとの口碑がある。

今泉町内会は大船自治町内会連合会に属し、岩瀬町内会、今泉台町内会と協力して活動している。

今泉の歴史

戦国時代

大永(1521)

今泉村は戦国期に見える村名、相模東部のうち大永2年3月7日の 北条氏綱制札写しに、「相州岩瀬郷の内今泉村の竹木の事」とみえ当付の竹木の伐採を禁じている。 戦国期、後北条の治下、今泉村は明月院の寺領であった。

享禄(1528)

天文(1532)

享保5年9月2日の年記のある当付の毘沙門堂(白山神社)棟札 には「相州山ノ内圧今泉村」と見え、毘沙門堂および吉祥天など修造再興されており、当付が禅興寺領であった事が知られる。当時名 月院は禅興寺の塔頭であった。役帳には名月院の寺領 として三十一貫九百七十文東郡岩瀬郷のうち今泉と記されている。

天正(1573)

天正12年11月14日の北条氏直判物には明月寺領井惣門の内、 田地とあり明月院伝蔵主(以心僧伝)に当村などを安堵している。

新編相模風土記によれば江戸から12里・東西28町余り・南北 11町・家数20軒鎮守に毘沙門堂・寺院は浄土宗栄泉寺・東 光院、毘沙門様は源頼朝が上洛の折鞍馬寺から勧請したと言われて いる。毘沙門を祀り、別当は臨済宗建長寺塔頭、広徳院末分泉寺 同寺は明治年間に廃寺となった。

また空海(弘法大師)創建の霊場として伝える不動堂もあり別当は 浄土宗称名寺(増上寺の末寺)である。村内には1町三反余りの旗本 の御林と、22町1反余りの幕府御林が設定されており、幕府御林 に対しては山手銭を上納す。

慶応3年(1589)

大船村、岩瀬村の水不足を補うため、今泉村に溜め井を設け散在池と称した。

江戸時代

慶長6年(1601)

今泉村は東海道戸塚宿の助郷村の一つとなる。

寛永3年(1625)

徳川家康の旗本加藤成之の所領となる。今泉を含めて1800石を領していた。

寛文11年(1661)

内藤帯刀の妻が明月院の塔頭を再興し同院釈迦如来像を造立し、庚申塔には10人の連名がある。

貞享元年(1684)

単連社直誉蓮人という僧(1705)が今泉村の名主永島某と共 に今泉の不動堂の建立を企画し不動の別当坊称名寺の本堂を再建した。

貞享3年(1687)

今泉にあった専修寺という寺が荒廃していたので法誉是心という坊さんが、 再興して寺号を東光庵と改めた。

元禄6年(1693)

此の年増上寺貞譽の時今泉称名寺が増上寺の末寺となりそれまで 寺号を円宗寺を今泉山一心院称名寺と改めた。

元禄9年(1695)

此の年英勝寺知行のうち反銭高永別百三十六文が水戸徳川家の 願いにより御免となった。今泉白山神社と小袋谷成福寺の本堂が再建された。

今泉不動の鐘(今亡)鐘楼が江戸の信徒により寄贈された。鐘の施主は 江戸深川の海老屋六兵衛・鐘楼の施主は江戸舟町の大阪屋 庄次で鋳物師は江戸住矢部豊前慰藤原正重である。

(第二次大戦に徴収された〉

江戸期の元禄帳には村高132石9斗9升86合・鎌倉周辺48ヶ村のうち植木村に次いで、 下から2番目に積地が狭いところ。草分け百姓7軒。

宝永4年(1704)

白山神社所有木造毘沙門天立像が平安時代後期に鎌倉仏師により修理する。

延享4年(1744)

加藤氏5代目成像(なりやす)の代に幕府から咎めを受け改易となり 領地没収され幕府直轄の御陵となり、一部を残して酒井政栄の所領となる。

今泉称名寺の不動明王像が両国の回向院に出開帳した。

天明5年(1785)

今泉称名寺の不動明王像が両国の回向院に出開帳した。

文化8年(1802)

松平容象(かたひろ)の所領となる。

文化4年(1821)

松平矩典の所領となる。

文政11年(1828)

今泉村出身の狂歌師天の広丸(磯崎広吉)酔亀亭が江戸で没した。

墓は今泉にあり、酌む酒はこれ風流の眼なり月を見るのも花を見るのも。(広丸の代表作)享年73歳だつた。

【白山神社の入り口に碑があります】

嘉永(1854)

熊本細川の所領となる。慶應2年佐倉藩の堀田相模守の所領となる

慶應2年(1866)

佐倉藩の堀田相模守の所領となる

慶應3年(1867)

大船村、岩瀬村の水不足を補うため、今泉村に溜池を設け散在ケ池と称した。

近代

明治元年(1868)

江川太郎左衛門の支配下になる。

明治2年(1869)

神奈川県の管轄下となる。散在ケ池完成。

明治22年(1889)

山ノ内、台、小袋谷、大船、岩瀬、今泉を併合し小坂村となる。

明治24年(1891)

戸数:25 男:95人 女:95人。小坂小学校創設。

昭和2年(1927)

世帯数:38

昭和8年(1933)

小坂村が大船町と改称される

昭和23年(1948)

大船町が鎌倉市に編入される

昭和31年(1956)

大船塵芥処理場(今泉クリーンセンターの前身)が出来る

昭和40年(1965)

世帯数:487、人口:2,055人

昭和43年(1968)

鎌倉カントリークラブ開設

昭和47年(1972)

今泉小学校創立。鎌倉パブリックゴルフ場開設。

昭和48年(1973)

今泉清掃工場設立

昭和56年(1981)

岩瀬中学校創立。今泉、今泉台の新町名発足。

今泉 世帯数:694、人口:2,273人。 今泉台 世帯数:1,825、人口:6,290人。

昭和57年(1982)

散在ケ池森林公園完成。

昭和58年(1983)

県立大船高校創立。

昭和62年(1987)

今泉さわやかセンター開設。

平成26年(2014)

今泉 世帯数:787、人口:1,948人。 今泉台 世帯数:2,085、人口:4,947人。

上記の年表は会員所有の出典不明の資料から転載・加筆したものです。

【謝辞】 平成26年4月23日 NPO法人 鎌倉ガイド協会「今泉の史跡散策」資料を参照して加筆